Eksploitasi tambang batubara dan pembangunan pembangkit listrik berbahan fosil terus berlangsung di Indonesia. Sebagai produsen batubara terbesar kelima tahun 2017 dan pengekspor kedua terbesar di dunia, Indonesia bahkan menjadi surga bagi masuknya investasi luar-negeri di sektor penambangan batubara dan pengembangan PLTU. Terlebih China, yang dalam beberapa tahun terakhir nilai investasinya di sektor pembangunan PLTU terus melonjak signifikan.

Salah satu provinsi dimana laju pembangunan PLTU dan penambangan batubara berjalan secara masif adalah Sumatera Selatan. Ancaman kerusakan lingkungan dan ekologi pun terlihat jelas di depan mata.

Sumatera Selatan, yang sejak dulu berjuluk lumbung energi nasional, memang berlimpah cadangan batubara bahkan terbesar di Indonesia. Total cadangan batubara di perut bumi Sumatera Selatan mencapai 50,2 Milyar ton. Sungguh sebuah angka menggiurkan! Untuk menggeruk potensi tersebut, pemerintah gencar menggenjot pembangunan PLTU Mulut Tambang demi mengejar realisasi target pengadaan listrik dalam program 35.000 MW.

Skema pembangunan PLTU Mulut Tambang dipilih, tentu saja, untuk memangkas biaya produksi serta mempermudah pasokan batubara dari hulu ke hilir.

Potensi ini dimanfaatkan oleh negara untuk membangun banyak PLTU Mulut Tambang di program 35.000 MW- di mana tambang batubara dan PLTU berada dalam satu lokasi yang berdekatan. Tetapi di saat bersamaan, daya rusak akibat PLTU MT luar biasa besar, baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi.

Fakta itu paling tidak terjadi di Kabupaten Muara Enim, dimana sejumlah PLTU Mulut Tambang dibangun. Salah satunya adalah PLTU MT Sumsel 8 yang berkapasitas 1.200 MW, dan merupakan PLTU MT terbesar se Asia Tenggara yang dikelola oleh PT Huadian Bukit Asam. Perusahaan tersebut merupakan konsorsium antara perusahaan China Huadian Hongkong Co Ltd (CHDHK) dengan BUMN– PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang menggunakan skema Independent Power Producer (IPP). Skema tersebut didorong karena keterbatasan dana internal PLN dalam pembangunan pembangkit listrik.

Dalam hal pendanaan program ketenaga-listrikan, China menempati posisi terbesar baik pada FTP 1, FTP 2 hingga 35.000 MW baik sebagai pengembang (IPP), pelaksana Engineering Procurement Construction (EPC) hingga pemberi pinjaman (Lender). Apalagi sejak diluncurkannya kebijakan Belt Road Intiative pada 2013, menambah komposisi pendanaan China terutama dalam pendirian PLTU di Sumatera Selatan.

Pada 2019, AEER melakukan penelitian perihal investasi China pada pembangkit listrik batubara di Indonesia yang mempertautkan antara kajian keuangan dan bagaimana praktek-praktek investasi China dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik batubara yang berlokasi di Sumatera Selatan ditinjau dari perspektif lingkungan, peraturan, perburuhan dan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU.

Penelitian AEER

Hasil penelitian itu merekam beragam persoalan lingkungan dan sosial akibat pembangunan dan beroperasinya PLTU di tiga lokasi, yakni PLTU Sumsel 1, PLTU Gunung Raja dan PLTU Sumsel 8.

Dampak itu antara lain rusaknya kondisi sungai yang mengakibatkan hancurnya ekosistem alami dan munculnya banjir tahunan, serta pencemaran udara akibat parahnya paparan debu batubara. Persoalan lain adalah penurunan produktivitas kebun karet, terganggunya kualitas kesehatan warga serta sengketa lahan antara perusahaan dan warga sekitar.

Dari sisi sistem perburuhan, juga ditemukan banyaknya buruh-buruh yang diupah jauh di bawah standar UMK, sesuai pasal 90 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahkan tak sedikit upah lembur buruh tidak dibayarkan pihak perusahaan, seperti dialami sejumlah buruh di PLTU MT Sumsel 1.

Terkait kondisi memprihatinkan di atas, kami dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) bekerjasama dengan Teater Potlot, Palembang berencana menggelar Lomba Puisi, Cerpen dan Esai, bertajuk ““Daya Rusak Pertambangan Batubara dan PLTU Bagi Kehidupan”.

Lomba ini digelar untuk mengkritisi sekaligus merekam jeritan dan suara warga yang selama ini terdampak oleh aktivitas pertambangan batubara dan beroperasinya PLTU MT di wilayah Sumsel.

Okky

Madasari, peraih Sastra Khatulistiwa 2012 yang juga anggota juri ketegori cerpen

mengapresiasi lomba bertema ekologi ini. Menurutnya, selain meningkatkan

minat masyarat terhadap sastra dan dunia literasi, ajang ini dapat menjaring

karya-karya yang secara kritis menyoroti berbagai persoalan masyarakat lokal.

Mulai dari pertarungan nilai lokal dan pengaruh dunia luar, pesimisme-optimisme

tentang masadepan, hingga isu-isu lingkungan.

” Semoga akan lahir sastrawan besar dari

Sumatera Selatan serta kegiatan semacam ini lebih sering diadakan dan bisa

menyebar ke daerah lain di Indonesia,” ujar Okky.

Rasa prihatin atas dampak kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera Selatan akibat penambangan batubara dan aktivitas industri PLTU juga diutarakan penyair dan seniman Teater Potlot Palembang, Taufik Wijaya. Ia menilai, aktivitas penambangan batubara dan beroperasinya PLTU di Sumatera Selatan terbukti menimbulkan dampak luarbiasa besar. Hilangnya lahan perkebunan dan hutan, tercemarnya udara serta lahan pertanian, juga rusaknya ekologi sungai. Bahkan sejumlah flora dan fauna menghilang karena habitatnya terganggu. Di hilir, banyak jalan rusak akibat lalulalangnya transportasi pengangkut batubara.

” Banyak petani kehilangan lahan akhirnya menjadi buruh. Prilaku sosial juga berubah. Banyak generasi muda di desa atau sekitar penambangan tidak jelas masadepannya karena keluarganya kehilangan lahan pertanian dan perkebunan,” ungkap Taufik, yang juga khawatir aktivitas penambangan batubara dan PLTU berdampak hilangnya kebudayaan masyarakat setempat.

“ Semoga narasi ini mampu mendorong pemerintah untuk menerapkan penggunaan energi bersih dan terbarukan, merevitalisasi lingkungan dan masyarakat terdampak,” tambahnya.

Selain Okky Madasari dan Taufik Wijaya, tiga tokoh yang menjadi juri dalam lomba ini adalah Senior Editor Mongabay.co.id, Sapariah Saturi, (Esai), jurnalis dan pengurus AJI Palembang Nila Ertina (Puisi) dan Pius Ginting, Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) (Esai).

Lomba ini dibagi dalam tiga kategori masing-masing pelajar SD, SMP, SMA untuk karya berupa puisi, mahasiswa dan umum untuk kategori esai. Pendaftaran dibuka 15 Juli mendatang dan ditutup pada 15 September 2020. Lomba puisi, cerpen dan esai ini berlangsung atas Kerjasama AEER dan Teater Potlot, Palembang. Pendaftaran karya dan pengisian formulir dilakukan melalui link berikut : https://forms.gle/yGxvpwFFCdMM8jEC9.

Melalui lomba ini, kami berharap dapat memberi ruang bagi warga terdampak untuk menyuarakan daya kritis mereka atas kerusakan lingkungan, sehingga aspirasi mereka didengar oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah.

]]>Sejumlah penelitian belakangan menemukan satu faktor berpotensi memperbesar bahaya virus corona, yaitu polusi udara. Ini tidak lepas dari dampak polusi udara itu sendiri, yang mengganggu kesehatan sistem pernapasan manusia.

Sebuah studi dari Harvard University, Amerika Serikat, menunjukkan adanya hubungan secara statistik antara kematian akibat COVID-19 dan penyakit yang dipicu oleh partikel debu PM2,5 dalam jangka waktu yang panjang[1]. Mereka mencontohkan, apabila Kota Manhattan, Amerika Serikat, dalam 20 tahun terakhir memiliki konsentrasi partikel debu yang lebih kecil 1 mikrogram permeter kubik saja, maka kini akan ada 248 orang yang selamat dari pandemi ini. Per 19 Mei 2020, Amerika Serikat adalah negara dengan korban terbanyak di dunia dengan kasus terkonfirmasi 1,5 juta orang dan korban meninggal sejumlah 90.694 orang.

Studi yang sama juga membahas kerentanan yang lebih besar dihadapi oleh masyarakat miskin dan komunitas ras berwarna. Hal ini disebabkan mereka tinggal di daerah terpapar oleh polusi udara yang lebih tinggi.

Studi lain yang dilakukan di Jerman menyebutkan tingginya paparan nitrogendioksida (NO2) di udara dalam jangka panjang dapat memperparah risiko virus corona[2]. Dari total kasus kematian di 66 daerah administratif di Italia, Spanyol, Prancis, dan Jerman, 83%-nya terjadi hanya di lima daerah, merupakan lima daerah dengan tingkat polusi udara terparah.

Baik NO2 dan PM2,5 dihasilkan oleh buangan kegiatan manusia. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memanfaatkan pembakaran batu bara. Di Indonesia terdapat dua buah PLTU yang menarik untuk diperhatikan yaitu PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan PLTU Jawa 7 di Kabupaten Serang, Banten.

PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing memiliki kapasitas 2 x 150 Megawatt dan telah beropeorasi sejak tahun 2011. Sebagaimana halnya PLTU Mulut Tambang, pasokan batu bara diperoleh dari pertambang batubara yang dekat dengan PLTU-nya.

Guna memeriksa polusi udara sebaran di sekitar PLTU, kami memanfaatkan data sebaran NO2 pada lapisan troposfer (permukaan sampai 10 km di atas permukaan) dan SO2 di total kolom vertikal yang berasal dari satelit Sentinel 5P. Sementara citra satelit diperoleh dari planet.com.

Pada perbandingan citra satelit PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing di bawah, secara visual dapat diperhatikan perubahan lanskap bentang alam di bagian utara dari vegetasi menjadi perluasan wilayah eksploitasi tambang. Perubahan ini mensyaratkan pengoperasian mesin/kendaraan yang memanfaatkan bahan bakar fosil.

Citra satelit PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing pada 8 April 2017 (atas) dan 29 Maret 2019 (bawah) (sumber: planet.com)

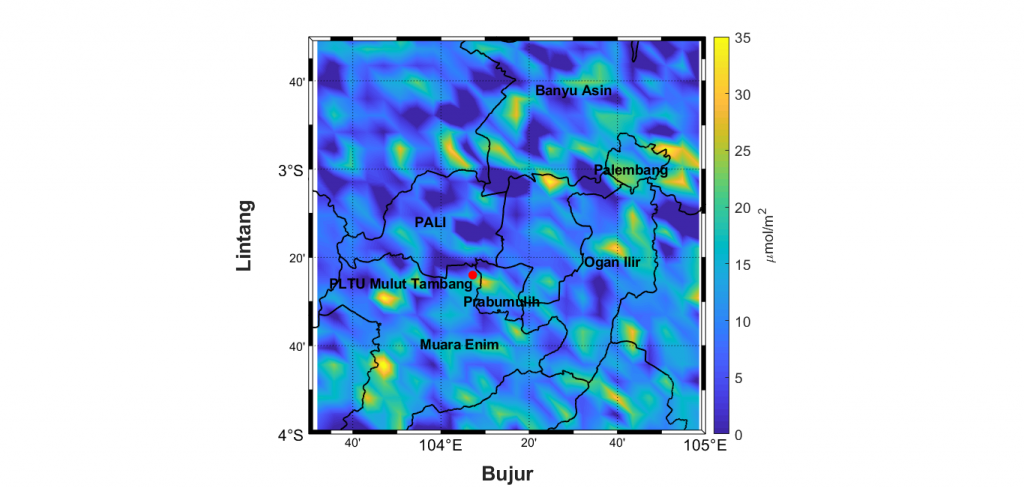

Hasil observasi berdasarkan perbandingan dua citra satelit di atas memiliki kesinambungan dengan distribusi NO2 dan SO2 di daerah sekitar PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing berikut. Pada peta distribusi NO2, terlihat sebaran NO2 mencapai 30-35 µmol/m2. Angka ini terlihat lebih tinggi daripada daerah sekitarnya hingga mencapai Kota Prabumulih yang berada di sisi timur PLTU. Buangan NO2 identik dengan ekses pembakaran bahan bakar fosil yang umumnya digunakan kendaraan.

Distribusi NO2 di lapisan troposfer di wilayah sekitar PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing pada 4 Mei 2020 (diolah oleh AEER dengan sumber data dari Satelit Sentinel 5P)

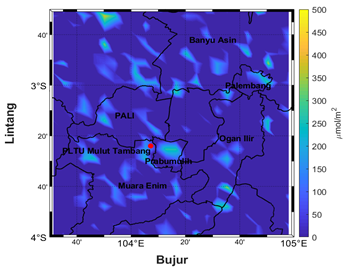

Sementara peta distribusi SO2memperlihatkan warna yang lebih cerah di sekitar lokasi PLTU. Angka SO2 mencapai sekitar 250 – 280 µmol/m2. Mirip seperti distribusi NO2 terlihat sebaran SO2 juga mencapai daerah Kota Prabumulih dengan besaran sekitar 280 µmol/m2. SO2 sendiri identik dengan hasil pembakaran batubara yang biasa dimanfaatkan oleh PLTU.

Distribusi total kolom SO2 di wilayah sekitar PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing pada 4 Mei 2020 (diolah oleh AEER dengan sumber data dari Satelit Sentinel 5P)

Di Provinsi Sumatera Selatan, telah tercatat lima daerah yang divonis zona merah karena menjadi daerah transmisi lokal, yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kota Lubuk Linggau. Dalam hubungannya dengan PLTU Mulut Tambang, Kota Prabumulih sangat dekat (~13 km) dengan PLTU.

Berdasarkan data per 18 Mei 2020, Kota Prabumulih menjadi daerah dengan persentase kematian (rasio jumlah kasus meninggal per kasus positif) tertinggi (16,7%) dibanding wilayah di sekitar PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing lainnya, disusul oleh Kabupaten Muara Enim (12,5%), kabupaten lokasi berdirinya PLTU.

Selain tingkat polusi udara, faktor lain yang kemungkinan menyebabkan tingginya persentase di daerah tersebut adalah kualitas fasilitas kesehatan yang lebih rendah daripada rumah sakit provinsi, misalnya, yang berada di Kota Palembang sekalipun memiliki kasus positif tertinggi di Sumatera Selatan. Namun kualitas udara yang kotor tentu saja membuat kondisi kesehatan warga telah mengalami kerentanan dan berpotensi menyediakan kondisi sakit yang parah dan fatal bila terkena virus yang merusak sistem pernafasan.

Tabel Jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal di daerah sekitar PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing per 18 Mei 2020 (sumber: dinkes.sumselprov.go.id)

| Kabupaten/ Kota | Positif | Sembuh | Meninggal | % Kematian dari kasus positif |

| Kota Palembang | 310 | 51 | 5 | 1,6 |

| Kab Ogan Ilir | 40 | 2 | 1 | 2,5 |

| Kota Prabumulih | 18 | 4 | 3 | 16,7 |

| Kab Banyuasin | 26 | 2 | 3 | 11,5 |

| Kab Muara Enim | 8 | 1 | 1 | 12,5 |

| Kab PALI | 0 | 0 | 0 | 0 |

Berikutnya adalah PLTU Jawa 7 yang terletak di Kabupaten Serang, Banten dengan kapasitas 2 x 1.000 megawatt, menjadi salah satu PLTU terbesar di Indonesia. PLTU ini adalah bagian dari program pemerintah meningkatkan kapasitas listik 35.000 MW di Indonesia dan telah beroperasi sejak Desember tahun lalu. Melalui citra satelit yang diambil sebelum dan setelah dimulainya operasi PLTU Jawa 7 dapat dilihat bahwa perbedaan keduanya terlihat pada ketersediaan stok batubara yang berada di wilayah PLTU, tepatnya area berwarna hitam di sisi timur dekat pantai.

Citra satelit PLTU Jawa 7 pada 10 Maret 2020 (atas) dan

12 Juli 2020 (bawah) (sumber: planet.com)

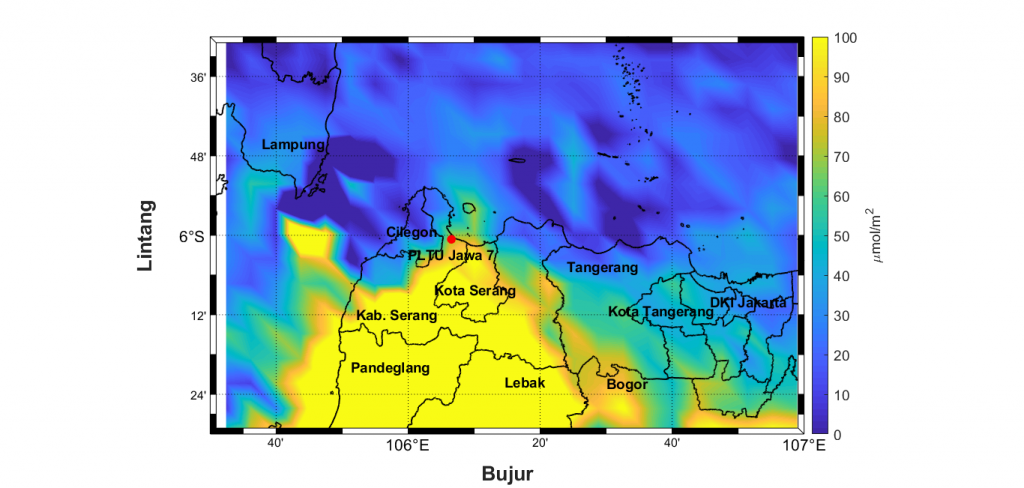

Lokasi PLTU Jawa 7 yaitu Kabupaten Serang masih terdampak konsentrasi NO2 yang tinggi. Berdasarkan distribusi NO2 di wilayah sekitar PLTU Jawa 7 dapat terlihat konsentrasi NO2 di Kota dan Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak dengan nilai mencapai 100 µmol/m2.

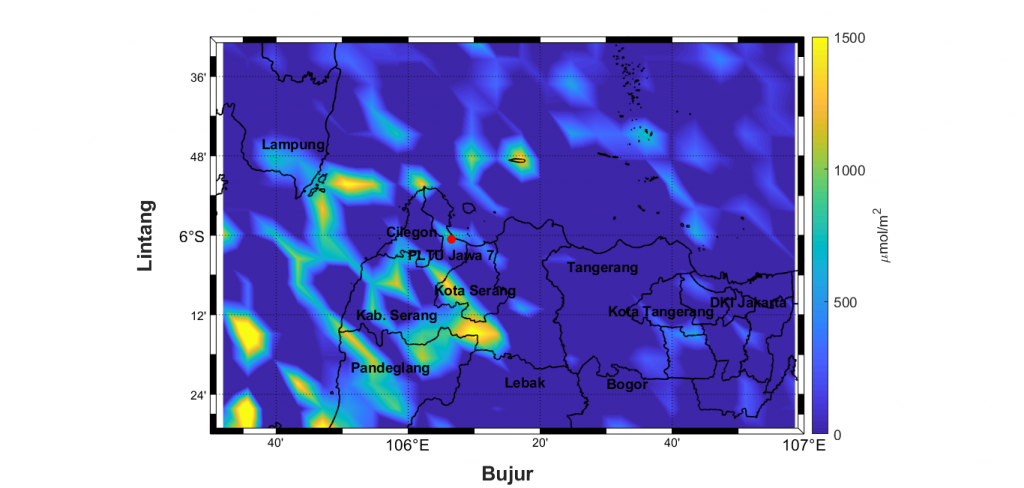

Nilai SO2 di sekitar lokasi PLTU Jawa 7 juga lebih tinggi daripada area sekitarnya dapat terlihat di peta distribusi SO2 yang ditandai oleh warna yang lebih cerah. Besaran di daerah tersebut sekitar 700 – 800 µmol/m2.

Distribusi NO2 di lapisan troposfer di wilayah sekitar PLTU Jawa 7 pada 4 Mei 2020 (diolah oleh AEER dengan sumber data dari Satelit Sentinel 5P)

Distribusi total kolom SO2 di wilayah sekitar PLTU Jawa 7 pada 4 Mei 2020 diolah oleh AEER dengan sumber data dari Satelit Sentinel 5P)

Tiga daerah dengan angka kasus tertinggi di Provinsi Banten yaitu, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang memiliki persentase kasus kematian 8 – 11 %. Tingginya angka kematian dapat terjadi karena pengaruh konsentrasi NO2 di udara. Bahkan setelah WFH dan PSBB diberlakukan, berdasarkan peta di atas, angka NO2 di tiga daerah tersebut masih tinggi dengan 60 – 70 µmol/m2.

Tabel Jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal di daerah sekitar PLTU Jawa 7 per 18 Mei 2020 (sumber: infocorona.bantenprov.go.id)

| Kab/Kota | Positif | Sembuh | Meninggal | %Kematian dari psitif |

| Tangerang | 294 | 115 | 26 | 8,8 |

| Tangerang Selatan | 171 | 29 | 20 | 11,6 |

| Kab Tangerang | 129 | 45 | 11 | 8,5 |

| Kota Serang | 8 | 3 | 1 | 12,5 |

| Kab Serang | 7 | 1 | 0 | 0 |

| Pandeglang | 3 | 1 | 1 | 33 |

| Cilegon | 3 | 1 | 0 | 0 |

| Lebak | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sementara itu Kota dan Kabupaten Serang serta Kota Cilegon bisa dibilang masih memiliki jumlah kasus terkonfirmasi dan korban meninggal yang kecil. Namun persentase kematian di Kota Serang sendiri lebih besar dibanding Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Faktor yang kemungkinan menjadi penyebabnya lagi-lagi adalah kualitas fasilitas kesehatan lokal dan peningkatan risiko COVID-19 akibat polusi udara.

Tinjauan singkat polusi udara di dua daerah di atas dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk mitigasi virus corona terkati dengan polusi udara.

PLTU yang memanfaatkan pembakaran batubara adalah salah satu kontributor utama polusi udara yang memperparah kondisi sistem pernafasan maupun sistem siskurlasi darah (jantung).

Oleh karena itu, usaha-usaha untuk mengurangi polusi udara pun harusnya bagian dari usaha mengurangi resiko virus corona. Dalam jangka pendek, penghentian sementara industri nonesensial dan kegiatan di luar rumah dapat meminimalisir emisi beracun ke udara.

Setelah perang dengan virus ini berakhir, kita mesti mempertimbangkan moda produksi energi yang lebih ramah lingkungan tanpa mengorbankan keselamatan hidup warga manapun di masa depan.

[1] A. King, 2020, Linking Air Pollution To Higher Coronavirus Death Rates, 13 April 2020, (https://www.hsph.harvard.edu/biostatistics/2020/04/linking-air-pollution-to-higher-coronavirus-death-rates/, diakses 16 Mei 2020)

[2] Y. Ogen, Assessing nitrogen dioxide (NO2) levels as a contributing factor to the coronavirus (COVID-19) fatality rate, Science of the Total Environment (2020), https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138605

]]>

.Aksi buruh Weda Bay Nickel (PT.IWIP) pada 1 Mei 2020. Salah satu tuntutan buruh adalah terkait dengan penanganan Covid 19 , keharusan isolasi tanpa mendapatkan upah. Sumber foto: Forum Perjuangan Buruh Halmahera Tengah

Pada tanggal 29 April 2020 lebih dari 260 kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia menyerukan kepada pemerintah Cina untuk memastikan bahwa bantuan keuangan terkait COVID-19 untuk proyek-proyek Belt and Road yang sedang berjalan hanya mengalir ke investasi luar negeri berkualitas tinggi yang memenuhi kriteria ketat tertentu, dan menghindari bail out proyek yang sudah terperosok dalam risiko lingkungan, sosial, keanekaragaman hayati, iklim, atau keuangan sebelum COVID-19 dimulai.

Pada bulan Februari 2020, Kementerian Perdagangan Cina dan China Development Bank (CDB) bersama-sama mengeluarkan pemberitahuan menciptakan mekanisme untuk mengarahkan keuangan ke proyek-proyek Belt and Road yang telah terkena dampak pandemi COVID-19. Pemberitahuan tersebut menginstruksikan departemen perdagangan lokal dan perusahaan milik negara untuk mengumpulkan informasi tentang proyek-proyek luar negeri yang terkena dampak wabah, dan meneruskan informasi ini ke CDB, yang akan mempertimbangkan memberikan bantuan keuangan. Yang terpenting, pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa proyek-proyek yang “berkualitas tinggi”, “sesuai dengan hukum”, dan memiliki “risiko yang dapat dikendalikan” dapat memenuhi syarat untuk menerima bantuan keuangan terkait COVID-19.

Dalam pernyataan itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil menyoroti 60 proyek yang disponsori oleh Cina di bidang pertambangan, pulp dan kertas, tenaga air, infrastruktur, bahan bakar fosil, dan sektor-sektor lain yang tidak memenuhi kriteria ini, dan menetapkan sepuluh prinsip khusus yang jika ada dapat membantu memastikan bahwa proyek “berkualitas tinggi”. Ini termasuk memastikan penilaian dampak lingkungan yang kredibel dan kuat, memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari orang-orang yang terkena dampak, berkomitmen untuk tidak berdampak pada area keanekaragaman hayati utama, dan memastikan keselarasan dengan norma-norma internasional dan praktik terbaik dan kebijakan China’s green finance policies, diantara yang lain.

Ketika dunia terus menanggapi krisis COVID-19, ekonomi mengalami kontraksi, pengangguran meningkat, dan proyek-proyek pembangunan utama terhenti. Ketika kita menemukan cara untuk mengelola krisis dan mulai mengatasi kerugian yang disebabkan oleh pandemi ini, para pelaku pembangunan Cina dan global perlu secara serius mempertimbangkan bagaimana investasi berkualitas rendah, investasi berisiko tinggi tidak hanya mendorong dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, iklim, dan keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat memfasilitasi penyebaran penyakit, sebagai konsekuensi dari perambahan pada ekosistem yang tidak terganggu.

Dalam dunia pasca COVID-19, para pelaku global perlu mengambil langkah-langkah yang lebih kuat dan tegas untuk menstabilkan dan merevitalisasi ekonomi global dengan cara yang aman secara ekologis, berorientasi pada manusia, dan berkelanjutan, dan memastikan bahwa setiap bantuan keuangan terkait COVID-19 dialokasikan untuk proyek dan investasi yang didukung penuh dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal, selaras dengan standar internasional dan praktik terbaik, dan melestarikan ekosistem dunia kita yang semakin rapuh.

(Daftar 260 organisasi dan 60 proyek yang seharusnya tidak didukung akan segera ditampilkan )

]]>Potensi ketidakadilan ekologi terjadi bagi warga hidup secara tradisional di daerah penghasil sumber daya alam.

Perkumpulan AEER mempublikasikan laporan ini sebagai bentuk pemantauan lingkungan oleh masyarakat dan menjadi masukan buat semua pemangku kepentingan.

]]>

Sejak awal, PLTU Teluk Sepang merupakan proyek bermasalah yang mendapat penolakan besar dari warga Bengkulu. Sebabnya, dokumen AMDAL PLTU Teluk Sepang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Lokasi pembangunan PLTU Teluk Sepang yang saat ini berada di Pulau Baai, Kota Bengkulu, tidak sama dengan isi dokumen RTRW Bengkulu yang menyatakan area pembangunannya berada di Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara.

“Jika PLTU Teluk Sepang tetap diresmikan maka akan merusak biota laut sebab Pantai Bengkulu merupakan bagian dari pantai barat Sumatera yang masuk dalam kategori laut yang kaya akan keanekaragaman hayati,” kata Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting.

Pius Ginting menyebutkan bahwa Convention on Biological Diversity (CBD) menamai daerah ini sebagai Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast, dan dimasukkan ke dalam daerah ecologically or biologically significant marine areas (EBSAs). EBSA memiliki siginifikansi lebih tinggi terhadap satu atau lebih spesies dari ekosistem dibandingkan dengan daerah lainnya.

Proyek PLTU yang masuk dalam program 35.000 MW Presiden Joko Widodo ini didanai investor asal Tiongkok yakni Power China dan PT Intraco Penta Tbk. Sejauh ini, Tiongkok merupakan salah satu investor terbesar untuk program berbasis energi kotor batu bara ini. Sementara di negerinya sendiri, Tiongkok telah melakukan penghentian pembangunan PLTU batu bara dan beralih ke energi terbarukan.

Ironisnya juga, pada Oktober 2020, Tiongkok menjadi tuan rumah Konferensi Keragaman Hayati PBB ke-25, Tiongkok seharusnya bisa menjadi teladan bagi dunia investasi agar peka terhadap keberagaman hayati. Pius Ginting menyesalkan hal tersebut.

“Sangat disayangkan, investasi langsung Tiongkok di Indonesia belum memperhatikan daerah-daerah yang signifikan bagi keragaman hayati. Di antaranya pembangunan PLTU Teluk Sepang Bengkulu dan hingga saat ini telah terjadi kematian 28 penyu,” ucap Pius.

Yayasan Kanopi Bengkulu mencatat sejak masa uji coba pada 19 September 2019 hingga 23 Januari 2020, limbah air bahang yang dikeluarkan PLTU Teluk Sepang diduga kuat menjadi penyebab kematian 28 penyu di perairan Bengkulu terutama di wilayah Teluk Sepang. Penyu-penyu ini ditemukan mati tidak jauh dari saluran pembuangan limbah Teluk Sepang.

Pemerintah menyebut bahwa kematian penyu karena bakteri Salmonella sp dan Clostridium sp, Hasil ini sangat meragukan sebab berdasarkan keterangan dari lembaga konservasi internasional, Lampedusa Sea Turtle Rescue Center, Italia, kedua jenis bakteri ini umum terdapat di penyu laut tetapi daya patogenitasnya rendah pada penyu.

“Kami meminta KLHK mengeluarkan surat rekomendasi untuk menunda operasi PLTU Teluk Sepang karena dampak yang telah ditimbulkannya. Pemerintah bisa menyelamatkan masa depan udara bersih bagi masyarakat Bengkulu dengan tidak melanjutkan operasi PLTU kotor tersebut,” kata Ali Akbar, Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Kanopi Bengkulu.

]]>

Presiden Jokowi dalam sebuah pidatonya menyatakan prioritas periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan SDM unggul. Presiden menyatakan kualitas SDM dimulai dari dalam kandungan, sehingga tidak boleh ada lagi lahir kerdil (stunting). Kesehatan ibu dan anak menjadi kunci terutama sampai umur 7-8 tahun yang merupakan umur emas.

Pembangunan SDM unggul ini tidak akan terpenuhi bila warga tinggal di lingkungan penuh polusi. Salah satu daerah yang penuh polusi adalah Banten, khususnya sepanjang jalur Merak, Suralaya, Salira, Pulo Ampel, Bojonegara dan Kramat waktu.

Di jalur ini terdapat PLTU Batubara Suralaya dengan 5 cerobong aktif mengeluarkan polusi udara yang kasat mata. PLTU ini menyediakan listrik bagi kota Jakarta dan sekitarnya. Namun dampak polusi udara menggelayuti wilayah sekitar. PLTU Batubara lainnya yang telah beroperasi adalah PLTU Salira, PLTU Merak Energi. Sementara yang akan beroperasi adalah PLTU Jawa 7 (2×991 MW), yakni pada bulan Oktober 2019. Oleh media PLTU ini disebut sebagai kado pelantikan Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya.

Jejeran pembangkit listrik dan industri kimia di sisi jalan, kegiatan penambangan tanah dan batu di gunung sebelahnya membuat kualitas udara ambiens sangat buruk. Daun-daun pohon sepanjang jalan tertutup debu, hingga poster sisa kampanye wajah politisi pun tertutup debu.

Sejumlah taman kanak-anak dan sekolah dasar terdapat di daerah yang penuh polusi udara ini. Dari SD Negeri Salira, tampak udara kotor yang keluar dari cerobong PLTU Suralaya jelas terlihat . Jalur Suralaya-Salira-Terate dilalui oleh orang tua beserta anaknya antar jemput ke sekolah menggunakan sepeda motor mengakibatkan terpapar polusi udara yang sangat menghawatirkan. Seorang tenaga kesehatan di daerah ini dalam perbincangan dengan staf Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) menyatakan dia membeli mobil karena mengantar anaknya ke sekolah sehingga terhindar dari polusi udara yang parah, bukan karena alasan prestise sosial.

Udara kotor ini mengandung partikel halus PM 2.5, SOx, NOx yang berbahaya bagi kesehatan paru, jantung khususnya anak-anak dan usia lanjut. Bahan polusi lainnya adalah merkuri yang menyebabkan gangguan terhadap jaringan otak anak-anak yang masih berkembang sehingga menurunkan kemampuan belajar.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, bayi yang dilahirkan dari ibu yang pada masa mengandung terpapar polusi udara lebih berpeluang lahir prematur dan berat badan rendah. Berat badan rendah bayi yang baru lahir merupakan faktor utama penyebab kekerdilan (stunting).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, bayi yang dilahirkan dari ibu yang pada masa mengandung terpapar polusi udara lebih berpeluang lahir prematur dan berat badan rendah.

Polusi udara yang telah parah di Jalur Suralaya-Salira-Terate, lokasi PLTU besar pemasok listrik Jakarta dapat dimitigasi dengan penghentian operasi (phasing out) pembangkit listrik yang kontrol polusinya buruk, seperti Suralaya; penerapan kontrol polusi menggunakan standar internasional –dapat mengacu kepada standar kontrol polusi negara Cina yang lebih ketat untuk PLTU Jawa 7 (dimiliki mayoritas oleh Shenhua Gouhua); dan penghentian penambahan pembangkit PLTU Batubara di jalur tersebut (rencana ekspansi PLTU Suralaya, Salira, Terate).

Disamping itu, kegiatan penambangan dan lalu lintas truk pengangkut material perlu dibatasi sepanjang jalur ini agar desa-desa dan sekolah berada sepanjang jalur ini tidak terpapar oleh polusi udara.

Komitmen pembangunan SDM unggul pemerintahan Jokowi diuji dengan pengurangan polusi udara dari PLTU Batubara, pertambangan, industri dan lalu lintas di jalur Suralaya, Terate, Salira agar anak-anak di jaur ini tidak dikorbankan demi pemenuhan listrik dan produk lainnya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.

]]>

Pemerintah dan PLN perlu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Jawa Bali dengan menambah ketersediaan energi terbarukan. Dalam kasus terjadinya kegagalan dalam jaringan listrik yang mengakibatkan pemadaman listrik pada 4 Agustus 2019, PLTU terbukti tidak dapat merespon dengan cepat, perlu waktu 6-8 jam agar PLTU dapat beroperasi normal setelah terlepas dari sistem jaringan.

Disayangkan, respon PLN dan pemerintah atas terjadinya padam listrik ini adalah dengan memperkuat PLTU. Diantaranya mengedepankan PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 2 x 991 MW yang dijadwalkan beroperasi pada Oktober 2019 sebagai jalan keluar mengantisipasi kejadian yang sama. Solusi ini tidak mempertimbangkan ketidakadilan yang terjadi bagi warga yang berada di sekitar PLTU, yang menerima dampak negatif seperti penurunan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara dari PLTU serta nelayan kecil yang terganggu ruang tangkapnya akibat wilayah tangkap mereka di laut telah berubah menjadi lokasi pelabuhan khusus batu bara dan lokasi PLTU Jawa 7. Disamping itu, dominasi pembangkit batu bara membuat respon padam listrik menjadi lambat karena PLTU memerlukan waktu yang lama agar dapat kembali beroperasi normal.

Solusi jangka panjang lain yang ditawarkan adalah kembali melanjutkan pembangunan transmisi HVDC (High Voltage DC) Sumatera Jawa. Konsekuensi jaringan ini adalah menambah PLTU Mulut Tambang di daerah Sumatera Selatan. PLTU Mulut Tambang menciptakan daya lingkungan buruk bagi warga di lokasi pembangkit, karena mereka dampak lingkungan dari kegiatan penambangan (banjir, pengalihan sungai, debu tambang) dan sekaligus dampak dari PLTU (pencemaran udara, kebisingan). PLTU Mulut Tambang menyebabkan gangguan terhadap lahan pertanian dan kebun karet warga di Muara Enim.

Ketidakadilan ekologi bagi pemenuhan listrik Jawa Bali dengan mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan warga di sekiter PLTU Mulut Tambang harus dihindari, disamping itu, pembangunan HVDC Sumatera Jawa yang dominasi PLTU membuat kontribusi gas rumah kaca meningkat.

Ketidakadilan ekologi bagi pemenuhan listrik Jawa Bali dengan mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan warga di sekiter PLTU Mulut Tambang harus dihindari, disamping itu, pembangunan HVDC Sumatera Jawa yang dominasi PLTU membuat kontribusi gas rumah kaca meningkat.

Keandalan sistem Jawa Bali akan meningkat jika pasokan energi terbarukan di masing-masing daerah/provinsi dikembangkan. Integrasi sistem Jawa Bali membuat fluktuasi ketersediaan energi terbarukan bisa diatasi, misalnya pasokan listrik tenaga angin di pantai Selatan Jawa melambat bisa diatasi dengan optimalisasi PLTS darat maupun terapung yang dibangun di masing-masing provinsi. Dan masing-masing provinsi/daerah bisa memiliki kemandirian energi dan respon pembangkitan yang cepat mengantisipasi kegagalan transmisi antar provinsi. Dengan ketersediaan teknologi penyimpan listrik skala besar, pembangunan listrik energi terbarukan menjadi kian mungkin skala besar dan rumah tangga.

]]>

Salah satu inisiatif yang dijanjikan oleh Presiden China Xi Jinping dalam Forum Belt and Road Initiative adalah implementasi Belt and Road South-South Cooperation Initiative on Climate Change. Pelaksanaan inisiatif ini dalam bentuk bentuk program lanjutan dalam bentuk pengembangan energi terbarukan dan program rendah emisi rumah kaca sangat diharapkan dan mendesak. Pada minggu kedua bulan Mei 2019, yakni dua minggu setelah Belt and Road Forum, sensor di observatorium Hawaii yang melakukan pengukuran konsentrasi gas karbondioksida (C02) atmosfir mencatat bahwa untuk pertama kali dalam waktu 3 juta tahun konsentrasi C02 mencapai 415,26 ppm. Batas aman bagi iklim bumi adalah 300 ppm. Pembakaran batubara adalah salah satu sumber emisi C02.

Diantara 23 proyek kerjasama yang disepakai Indonesia China dalam Forum Belt and Road Initiative (BRI) terdapat tiga buah proyek PLTU Batubara, yakni PLTU Sulbagut-1 dan Sulut-3 (kerjsama Powerchina International Group dan PT. Toba Bara Sejahtera), serta PLTU 2 x 300 MW ( kerja sama antara Indonesia Lumbung Group Co dan Engineering Department of China National Electric (CNEEC)).

Penandatanganan pengembangan proyek-proyek berbasis batubara ini akan mempersulit Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca 29 persen pada tahun 2030.

Toba Bara Sejahtera sendiri sedang dalam proses memperoleh pendanaan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangungan PLTU Sulut-3. PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) merupakan lembaga terakreditasi untuk mendapat pendanaan mitigasi perubahan iklim dari Green Climate Fund, lembaga pendana proyek pengurangan emisi penyebab pemanasan global dibawah PBB. Selama masa operasi 25 tahun, PLTU ini diperkirakan akan mengeluarkan 22.5 juta CO2.

Proyek ketiga, yakni PLTU 2 x 300 MW kerja sama antara CNEEC dan Indonesia Lumbung Group Co kemungkinan besar akan dibangun di Provinsi Jambi. Pembangunan PLTU batu bara di Provinsi Jambi bukanlah pilihan yang tepat. Jambi memiliki sumber energi terbarukan, di antaranya air. Menurut RUPTL 2019-2028, potensi pembangkit listrik tenaga air di Provinsi Jambi adalah sebesar 373 MW, sedangkan potensi tenaga air skala besar mencapai 611,7 MW. Selain dampak pemanasan global, jumlah kecelakaan lalu lintas pengangkutan batu bara cukup banyak di Provinsi Jambi.

Proyek pembangungan PLTU di Indonesia yang melibatkan Powerchina dan CNEEC telah menimbulkan masalah. Powerchina adalah pemilik saham mayoritas (70%) PLTU Bengkulu melakukan ketidakadilan ganti rugi tanam tumbuh tanaman saat pembebasan lahan berdasarkan ketentuan harga yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu.

Sementara itu, CNEEC sebagai kontraktor pembangunan pembangkit listrik batu bara, PLTU Indramayu, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTU Sumsel-5 dan PLTU Banjarsari juga tak terlepas dari persoalan.

Pada 2011, PLTU Indramayu I berkapasitas 3 x 330 MW resmi beroperasi, warga mengeluhkan dampak berupa pencemaran udara.

Mempertimbangkan kemendesakan mengurangai sumber pemanasan global, sebaiknya Pemerintah Cina dan Indonesia membatalkan proyek pembangunan PLTU yang disepakati dalam Belt and Road Initiative Forum. ***

]]>

PLTU Jawa 7 menggunakan teknologi Ultra Super Critical Dibangun di tengah kehidupan nelayan

Batubara masih mendominasi bauran energi nasional. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 memperlihatkan tidak adanya perubahan mendasar dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam RUPTL terbaru, energi berbahan batubara masih mendominasi hingga 2028 mendatang. Jumlah energi batubara lebih besar 2,3 kali lipat dari energi baru dan terbarukan.

Dalam RUPTL 2019-2028, ada 14 pembangkit listrik batubara yang akan beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia pada 2019 ini. Keseluruhan kapasitas dari pembangkit tersebut adalah 1.524 MW. Selama 30 tahun beroperasi, seluruh pembangkit baru ini akan membuang sekitar 250 juta ton emisi karbon dioksida ke udara.

Tabel . Perkiraan emisi karbon dioksida dan nilai investasi PLTU yang akan beroperasi tahun 2019

| Nama PLTU | Kapasitas (MW) | Emisi C02 thn 2020 (juta ton)[1] | Emisi CO2 30 tahun operasi (juta ton) | Valuasi CO2 tahun 2020 (juta USD)[2] | Valuasi CO2 30 tahun beroperasi (juta USD) | Investasi (juta USD) |

| Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 | 400 | 1,82 | 59,1 | 11,83 | 384,15 | 235 |

| Bengkulu Unit 1 | 100 | 0,54 | 17,5 | 3,51 | 113,75 | 180[3] |

| Banten Lontar Unit 4 | 315 | 1,56 | 50,8 | 10,14 | 330,2 | 497,2[4] |

| Pantai Kura-kura (FTP1) / 2 Kalbar | 28 | 0,15 | 4,8 | 0,97 | 31,2 | – |

| Parit Baru (FTP1) / 1 Kalbar | 100 | 0,54 | 17,5 | 3,51 | 113,75 | – |

| Parit Baru – Loan China (FTP2) / 3 Kalbar Site Bky | 50 | 0,27 | 8,8 | 1,75 | 57,2 | 72,2[5] |

| Kotabaru (Sinkron Barito 2019) | 7 | 0,03 | 1,1 | 0,19 | 7,15 | – |

| Sampit / Bagendang | 50 | 0,27 | 8,8 | 1,75 | 57,2 | – |

| Kalselteng-1 / IPP Kasongan | 100 | 0,57 | 18,5 | 3,70 | 120,25 | 170[6] |

| Kalsel (FTP2) / TPI | 200 | 0,99 | 32,4 | 6,43 | 210,6 | 545 |

| Tanah Grogot | 14 | 0,07 | 2,3 | 0,45 | 14,95 | 14,8[7] |

| Gorontalo (FTP1) | 50 | 0,27 | 8,8 | 1,75 | 57,2 | 38[8] |

| Kendari (Ekspansi) | 10 | 0,05 | 1,6 | 0,32 | 11,05 | – |

| Kendari-3 | 100 | 0,54 | 17,5 | 3,51 | 113,75 | 200 |

| Total | 1.524 | 7,67 | 249,5 | 49,81 | 1.622,4 | 1.952,2 |

Selama 30 tahun beroperasi, harga emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari keseluruhan pembangkit pada tabel di atas mencapai 1,6 miliar dolar AS. Nilai ini setara dengan 10 kali investasi PLTB Tolo di Jeneponto. Pembangunan PLTB Tolo memerlukan pendanaan sekitar 160,7 juta dolar AS dengan kapasitas 72 MW. Harga emisi karbon dioksida dari keseluruhan PLTU di atas bisa menghasilkan 720 MW dari energi angin seperti PLTB Tolo.

Apabila kita menghitung investasi pembangunan PLTU pada tabel, maka semakin banyak listrik yang bisa dihasilkan dari energi terbarukan. Pada tabel, hanya sembilan pembangkit yang diperoleh nilai investasinya dengan total 1,95 miliar dolar AS. Pendanaan sebesar ini bisa membangun 12 pembangkit seperti PLTB Tolo dengan jumlah kapasitas 864 MW.

Seandainya harga emisi karbon dioksida dan nilai investasi PLTU ditujukan untuk energi terbarukan, kapasitas listrik yang dihasilkan dari angin seperti PLTB Tolo bisa lebih tinggi, yaitu 1.584 MW. Angka ini belum mengalokasikan investasi PLTU yang belum diketahui nilainya pada tabel.

Eksternalitas, seperti polusi udara, belum menjadi faktor yang dihitung dalam pembiayaan listrik di Indonesia. Tidak dimasukkan eksternalitas ke dalam pembiayaan membuat pemerintah beranggapan PLTU batubara menjadi pilihan lantaran dianggap lebih murah. Padahal, perhitungan yang dilakukan dalam tulisan ini menunjukkan sebaliknya.

International Institute for Sustainable Development telah menghitung memasukkan eksternalitas dalam pembiayaan listrik. Pada 2017 lalu, mereka merilis laporan yang memperlihatkan biaya listrik dari batubara lebih mahal dibandingkan dari energi terbarukan.[1]

Dalam RUPTL 2019-2028, pemerintah tetap menempatkan

PLTU sebagai proyek andalan. Pemerintah berencana membangun 26 PLTU baru dengan

total kapasitas 4474 MW. Ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berniat

meninggalkan energi kotor batubara. Selain harganya yang sesungguhnya lebih

mahal, banyak laporan dan penolakan warga atas dampak merusak dari PLTU

batubara. Tetapi fakta-fakta tersebut dikesampingkan oleh pemerintah.

Pemerintah sudah

sepantasnya menjadikan eksternalitas dari PLTU sebagai pertimbangan pokok.

Menghadirkan listrik dari energi terbarukan kepada warga merupakan pilihan yang

sangat mungkin dilakukan.

Catatan kaki

[1] International Institute for Sustainable Development. (2017). Financial Support for Coal and Renewables in Indonesia. Diakses dari https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/financial-supports-coal-renewables-indonesia.pdf

[1] Perkiraan emisi karbon dioksida dihitung dengan menggunakan rumusan Global Coal Plant Tracker https://www.sourcewatch.org/index.php/Estimating_carbon_dioxide_emissions_from_coal_plants

[2] Perhitungan berdasarkan harga emisi rata-rata karbon dioksida Cina pada 2017, yaitu USD 6,5 per ton. https://www.forbes.com/sites/energyinnovation/2017/12/19/the-china-carbon-market-just-launched-and-its-the-worlds-largest-heres-how-it-can-succeed/#1681e1c77ce6

[3] Nilai investasi untuk PLTU Bengkulu adalah 360 juta dolar AS untuk kapasitas 2 x 100 MW. Tetapi yang akan beroperasi tahun ini hanya 100 MW, sedangkan sisanya akan beroperasi 2020. Kapasitas yang dihitung dalam tulisan ini hanya 100 MW, yakni yang akan beroperasi tahun ini.

[4] Total nilai investasi adalah Rp 6,7 triliun. Nilai tukar rupiah ke dolar AS pada 2016, yaitu Rp 13,473 per dolar.

[5] Nilai investasi pembangkit ini sebesar Rp 1,3 triliun untuk kapasitas 2 x 50 MW. Tetapi satu unit 50 MW telah beroperasi tahun 2018. Maka investasi yang dihitung dalam tulisan ini adalah setengah dari total kapasitas. Kurs tahun 2011 adalah Rp 9000.

[6] Nilai investasi pembangkit ini sebesar 340 juta dolar AS untuk kapasitas 2 x 100 MW.

[7] Nilai investasi pembangkit ini sebesar Rp 200 miliar. Kurs yang digunakan Rp 13.473 per dolar.

[8] Nilai investasi pembangkit ini sekitar Rp 342,7 miliar. Kurs yang digunakan Rp 9.000 per dolar.

]]>